最近「認知戦」という言葉がメディアを賑わせています。いったいどんな意味があるのでしょうか。そして私たちのビジネスやコミュニケーションにも関係はあるのでしょうか。

「認知戦」とは?

「認知戦」とは、相手の認知(ものの見方や考え方、判断)に働きかけて、自分に有利な状況をつくる戦い方のことです。

従来の「武力を用いた戦争」ではなく、人々の心理・意識・情報の受け取り方をコントロールすることが目的になります。

特徴

-

武器は情報やイメージ

→ SNS、メディア、ネット掲示板などを使って「噂」や「フェイクニュース」を含む「情報」を広める。 -

狙いは人の心や世論

→ 国民の信頼を揺さぶる、相手国の政府や指導者への不満を増やす。 -

戦場は頭の中

→ 実際の戦闘ではなく、人々の「認識」「判断力」「行動」に影響を与える。

具体例

-

政治的対立において「相手国は危険だ」「指導者は無能だ」といった情報を流して世論を誘導する。

-

選挙のときにSNSを使って偽情報を拡散し、有権者の投票行動に影響を与える。

-

戦争中に「自国は勝っている」「相手は負けている」という宣伝を流して士気を操作する。

つまり「認知戦」とは、武力でなく情報と心理を使った戦いであり、現代の「見えない戦争」とも言えます。

「認知戦」は社内外でも日常的に起きている

「認知戦」という言葉を聞くと、国際政治や軍事の世界を想像する方が多いかもしれません。

しかし、実は企業内でも日常的に「認知戦」は繰り広げられています。

たとえば――

-

上司に自分の提案を採用してもらうためにいかにも「説得力がある」と思わせる

-

部下に新しい方針を浸透させるために「やる意味がある」と感じさせる

-

同僚同士で「誰が主導権を握るのか」をめぐって評価や印象を操作する

これらはすべて「認知の取り合い」であり、武器は「情報」「言葉」「態度」です。

言い換えれば、社内コミュニケーションは小さな「認知戦」の連続なのです。

企業内「認知戦」の難しさ

企業内の「認知戦」は、必ずしも「敵意」や「悪意」から起きるわけではありません。

しかし、次のような難しさがあります。

-

情報の非対称性:一部の人だけが知っている情報をもとに判断が左右される

-

感情の影響:上司や部下の好みや気分で「認知」が歪む

-

噂や解釈の拡散:事実よりも「どう伝わったか」で物事が決まってしまう

つまり「正しいことを言っているのに評価されない」「意図が誤解される」といったことが起こりやすいのです。

企業間での「認知戦」

もっと分かりやすいのは、競合企業同士のケースです。

-

競合の製品に対して「不安」を煽る情報を流す(例:安全性に疑問がある、と噂を広める)

-

自社のブランドイメージを強調して「信頼感」を植え付ける(例:老舗・安心・日本品質など)

-

株式市場において投資家向けに有利な情報を発信し、相手より優位に立つ

たとえば、アップルとサムスン、トヨタとテスラなども互いに「ブランド認知」を巡る情報戦を仕掛けています。

企業内・企業間の「認知戦」のポイント

-

企業内および企業間「認知戦」は必ずしも悪いことではなく、マーケティングやブランディング活動そのものも広い意味で「認知戦」です。

-

ただし、フェイクニュースや誤情報を流すのはリスクが大きいため、正しい情報をうまく伝えて「どう認知されるか」をデザインすることが重要です。

営業現場での「認知戦」

このように企業の中では日々、情報や印象をめぐる「認知戦」が繰り広げられています。

上司と部下、同僚同士、あるいは取引先とのやり取りの中で、「どう見られるか」「どう伝えるか」が勝負を分ける場面は少なくありません。

私自身、いま思うと広告会社の営業として働いていた時代、この「認知戦」の真っただ中にいたと感じています。

あるとき、クライアントから「ある有名スポーツ選手を広告に起用したい」という要望がありました。ところが、所属事務所の社長は頑として首を縦に振りません。

「ダメなものはダメ。二度と来ないでくれ。」

そんな冷たい言葉に、交渉はほぼ行き詰まっていました。

普通ならここで諦めてもおかしくありません。

しかし、私はクライアントの期待に応えようと、どこかに風穴を開けるべくアンテナを張り巡らせ続けました。

すると偶然、その選手があるイベントに参加するという情報をキャッチ。知人のつてをたどり、なんとかその場に潜り込みました。

そこで耳にしたのは、思わぬ一つの情報。

「その選手はインターネット事業に強い関心を持ち、自分のチャンネルを立ち上げたいと考えている」――。

この情報を生かすべく翌日すぐに事務所の社長にこう伝えました。

「もし彼がインターネット事業に興味があるなら、クライアントが全面的にバックアップしますよ」

広告契約とのバーターではなく、“それとなく”提案したのです。

結果として、社長の心が大きく動き、最終的に広告契約は成立。

後日「なぜ彼の関心事を知っていたのか?」と問われたとき、私はこう答えました。

「営業は情報が命ですから。」

その後は社長とも懇意になり、次々と新しいアイデアを共に生み出す関係に発展しました。

「認知戦」を支えた「心理的資本」の4つの力

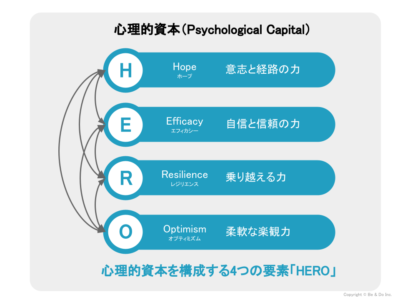

この経験を振り返ると「心理的資本」の4つの要素(HERO)が大きな力を発揮していたことに気づきます。

-

希望(Hope)

社長から拒絶されても「どこかに突破口があるはずだ」と諦めず別の道(WAY)を探した

「Hope」があれば・・・

→ 自分の意見が通らなくても「別のルートで実現できる」と考えられる。

→ ネガティブな認知に押しつぶされず、目標をあきらめにくくなる。

-

自己効力感(Efficacy)

「自分なら道を切り開ける」と信じ、アンテナを張り続けた。

「Efficacy」があれば・・・

→ 上司や同僚に対しても「私は説得できる」という自信を持てる。

→ 根拠ある説明や行動ができることで、認知を有利に変えやすい。

-

レジリエンス(Resilience)

「二度と来るな」と突き放されてもめげずに次の行動に移した。

「Resilience」があれば・・・

→ 社内の「誤解」や「評価の揺れ」に直面しても素早く立ち直れる。

→ 噂や誤った認知に振り回されず、粘り強く再チャレンジできる。

-

楽観性(Optimism)

「きっとチャンスは来る」と信じ、ポジティブな態度を崩さなかった。

「Optimism」があれば・・・

→ 「最初は否定されても、最後には理解される」と前向きにとらえられる。

→ 社内に安心感を与え、周囲の認知をポジティブに転換する。

これらが揃っていたからこそ、冷たい拒絶を「終わり」にせず、新しい信頼関係へと変えていくことができたのだと思います。

若手社員のみなさんへのメッセージ

この経験を、これから社会を生き抜く若い世代にぜひ伝えたいと思います。

-

「無理だ」と言われたときこそ、希望(Hope)を持ち続けてほしい。

-

自分の力を信じて(Efficacy)、行動し続けてほしい。

-

一度の失敗や拒絶で終わりにせず、立ち直る力(Resiliense)を磨いてほしい。

-

そして何より、前向きな楽観性(Optimism)を忘れないでほしい。

企業内や企業間の「認知戦」は避けられません。しかし「心理的資本」を磨くことで、単なる消耗戦ではなく「共に新しい価値を生み出す機会」へと変えることができます。

若手のみなさんには、ぜひ日々の小さな挑戦の中で「心理的資本」を育てていってほしいと願っています。

コメント